Die Welt der Zahnmedizin verändert sich schneller, als viele Patienten und Praxen ahnen. Auf der einen Seite steht die klassische, bewährte Methode der Abformung — ein Prozess, der in zahntechnischen Laboren und Praxen seit Jahrzehnten zum Alltag gehört. Auf der anderen Seite erhebt sich eine neue Generation von Geräten: intraorale Scanner, die mit Licht, Kameras und intelligenter Software digitale Abdrücke in Sekundenschnelle erzeugen. Dieser Artikel nimmt Sie mit auf eine Reise durch Technik, Praxisalltag, Patientenerlebnis und Zukunftsperspektiven. Lesen Sie weiter, wenn Sie neugierig sind, wie aus einem Abdruck ein digitales Modell wird, welche Vor- und Nachteile beide Verfahren haben und warum die Wahl zwischen Scanner und traditioneller Abformung nicht immer schwarz-weiß ist.

Содержание

- 1 Einführung in das Thema: Warum der Vergleich wichtig ist

- 2 Was ist ein intraoraler Scanner?

- 3 Was ist die traditionelle Abformung?

- 4 Direkter Vergleich: Genauigkeit, Komfort, Zeit und Zuverlässigkeit

- 5 Workflow und Praxisalltag: So läuft es in der Praxis

- 6 Patientenerfahrung und Kommunikation

- 7 Kosten, Investition und Rentabilität — Tabelle mit Beispielwerten

- 8 Fallbeispiele und Praxisberichte

- 9 Herausforderungen, Grenzen und mögliche Fehlerquellen

- 10 Zukunftsperspektiven und Integration neuer Technologien

- 11 Empfehlungen für Zahnärzte und Patienten

- 12 Praktische Checkliste vor der Entscheidung (nummeriert)

- 13 Weiterführende Gedanken: Ethik, Nachhaltigkeit und Patientenwohl

- 14 Ratschlag für den Einstieg in die digitale Welt

- 15 Schlussfolgerung

Einführung in das Thema: Warum der Vergleich wichtig ist

Zahnärztliche Abformungen sind eine Schlüsselkomponente für Kronen, Brücken, Inlays, Prothesen und Alignersysteme. Die Qualität eines Abdrucks entscheidet oft über den Sitz, den Komfort und die Lebensdauer einer Restauration. Gerade weil das Ziel immer perfekterer, patientenfreundlicher und wirtschaftlicher Lösungen lautet, ist der Vergleich zwischen intraoralem Scanner und traditioneller Abformung mehr als eine technische Debatte: Es geht um Effizienz, Zufriedenheit und Zukunftssicherheit in der Praxis.

Viele Patienten betrachten den Abdruck als notwendiges Übel: Alginat riecht, Material kann über den Gaumen laufen, und das Warten, bis der Abdruck ausgehärtet ist, wirkt lang. Digitale Scanner locken mit der Aussicht, diese Unannehmlichkeiten zu eliminieren. Gleichzeitig sind Investitionskosten, Schulungsaufwand und technische Grenzen real. Dieser Artikel beleuchtet beide Seiten und hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen — sowohl für Zahnärzte als auch für informierte Patienten.

Was ist ein intraoraler Scanner?

Ein intraoraler Scanner ist ein handgeführtes Gerät, das mithilfe optischer Sensoren, Kameras und spezieller Beleuchtung die Mundsituation dreidimensional erfasst. Statt eine Formmasse in den Mund zu legen, führt der Zahnarzt oder die Assistenz eine Scan-Passage durch, die innerhalb von Minuten ein digitales 3D-Modell der Zähne und der umliegenden Strukturen erzeugt. Moderne Systeme arbeiten mit Fotogrammetrie, konfokaler Laser- oder strukturierter Lichttechnik und berechnen Millionen von Punkten zu einer vollständigen Oberfläche.

Die erzeugten Daten werden direkt in eine Software übertragen, die die Scans zusammenfügt, glättet und für die Weiterverarbeitung vorbereitet. Diese Dateien können sofort ans zahntechnische Labor gesendet, in CAD-Programme eingelesen oder für 3D-Druck und Fräsverfahren genutzt werden. Ein weiterer Vorteil: Viele Scanner bieten Funktionen zur farblichen Erfassung, zur Messung von Abständen und zur Simulation von Behandlungsergebnissen, was die Patientenkommunikation erleichtert.

Was ist die traditionelle Abformung?

Die traditionelle Abformung basiert auf physikalischen Materialien wie Abformmassen (z. B. Alginat, Silikon, Polyether), die in eine Abdruckschale gefüllt und in den Mund eingesetzt werden. Nach dem Aushärten entsteht ein Negativabdruck, der dann mit Gips ausgegossen wird, um ein positives Modell zu erzeugen. Dieses Gipsmodell dient seit Jahrzehnten als Grundlage für zahntechnische Arbeiten. Die Materialien haben sich zwar verbessert — etwa durch genaue Silikone mit hoher Dimensionsstabilität — doch der Workflow bleibt mechanisch und analog.

Traditionelle Abformungen haben Vorteile wie niedrige Gerätekosten, gute Detailwiedergabe bei korrekter Handhabung und Unabhängigkeit von Soft- und Hardware. Sie sind robust gegen Stromausfälle, Datentransferprobleme oder Softwarebugs. Dennoch sind sie anfälliger für Fehler durch Materialverzug, Lufteinschlüsse oder unsaubere Handhabung.

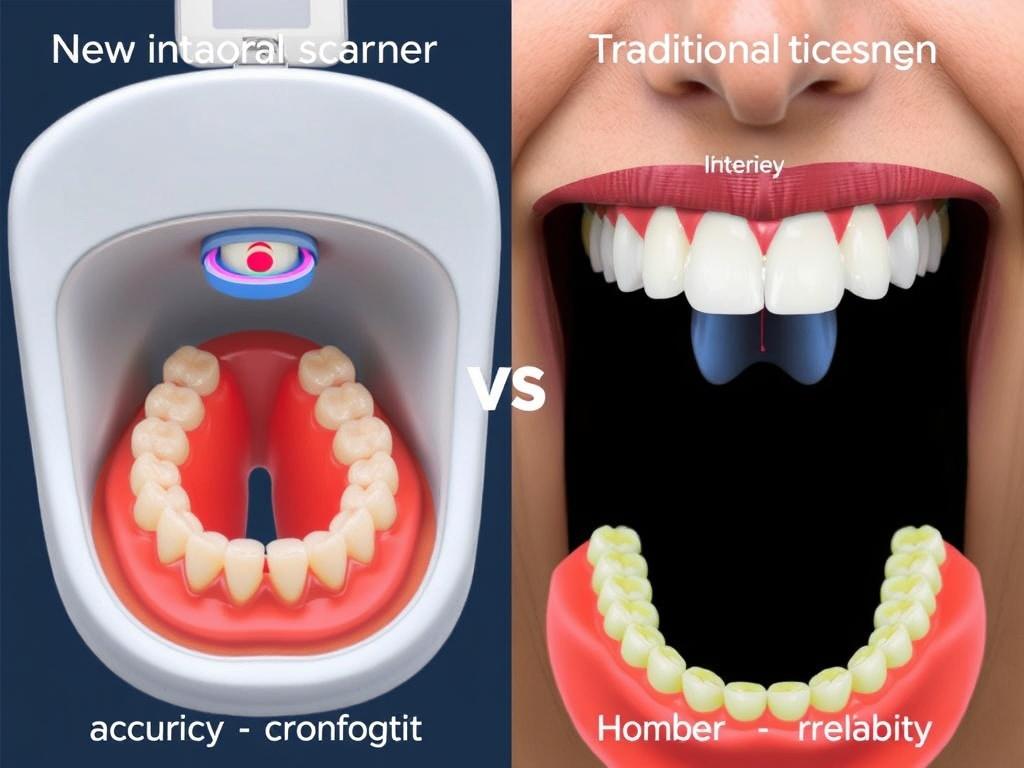

Direkter Vergleich: Genauigkeit, Komfort, Zeit und Zuverlässigkeit

Die Diskussion über Genauigkeit ist zentral: Wie genau müssen Abdrücke sein, damit Kronen, Brücken und Inlays perfekt passen? Studien zeigen, dass moderne intraorale Scanner in vielen Indikationen eine vergleichbare oder sogar bessere Genauigkeit liefern als die traditionelle Abformung — insbesondere bei ein- oder mehrgliedrigen Restaurationen. Bei sehr großen Arbeiten oder vollbezahnten Kieferprothesen schwankt die Performance und hängt stark von Scanner, Software und Operator ab.

Komfort für den Patienten spricht oft klar für digitale Scans: Kein Würgereiz durch überfüllte Abformlöffel, kein unangenehmer Geschmack von Material und kürzere Sitzungen. Für die Praxis bedeutet ein digitaler Workflow in vielen Fällen Zeitersparnis — insbesondere beim Versand von Daten an das Labor, der Nachbearbeitung und bei der Archivierung. Die Zuverlässigkeit hängt jedoch von der Qualität des Scanners, regelmäßiger Kalibrierung und der Expertise des Anwenders ab.

Tabelle 1: Übersichtlicher Vergleich (Qualitative Aspekte)

| Aspekt | Intraoraler Scanner | Traditionelle Abformung |

|---|---|---|

| Patientenkomfort | Hoch — kein Material im Mund, schneller Prozess | Mäßig bis gering — Material kann unangenehm sein |

| Detailgenauigkeit (kleinere Restaurationen) | Sehr gut bis exzellent | Sehr gut |

| Detailgenauigkeit (große Rekonstruktionen) | Variabel, abhängig von System und Technik | Robust, bewährt |

| Workflow-Zeit | Schnell, digitales Versenden | Länger, physischer Versand nötig |

| Kosten (Initial) | Hoch (Gerät, Software, Schulung) | Niedrig bis moderat |

| Langzeitarchivierung | Einfach digital, platzsparend | Platzbedarf für Modelle, Risiko von Beschädigung |

Die Tabelle liefert eine kompakte Übersicht, ersetzt jedoch nicht die detaillierte Betrachtung einzelner Fälle: Was für eine Praxis sinnvoll ist, hängt von Patientenklientel, Art der Behandlungen und den Ressourcen ab.

Liste 1: Vorteile des intraoralen Scanners (nummeriert)

- Höherer Patientenkomfort — kein Würgereiz und kein Materialgeschmack.

- Direkte digitale Datenübertragung an das Labor — schnellere Arbeitsschritte.

- Einfachere Dokumentation und Archivierung in der Praxis-EDV.

- Möglichkeit der sofortigen Fehlerkontrolle — Scans können nachbearbeitet oder nachgescannt werden.

- Integration mit CAD/CAM, 3D-Druck und digitalen Planungswerkzeugen.

Nach dieser Liste ist wichtig zu betonen: Die Vorteile sind nur dann wirklich nutzbar, wenn das Team geschult ist, die Arbeitsprozesse angepasst wurden und die digitale Infrastruktur vorhanden ist. Ein Scanner allein löst keine Probleme, sondern bietet Werkzeuge, die richtig angewendet werden müssen.

Liste 2: Vorteile der traditionellen Abformung (nummeriert)

- Bewährte Technik mit klaren, gut verstandenen Fehlerquellen.

- Niedrigere Anschaffungskosten — ideal für Praxen mit geringem Investitionsspielraum.

- Unabhängigkeit von Strom und Software-Problemen.

- Sehr gute Performance bei bestimmten großflächigen Prothesenarbeiten.

- Breite Verfügbarkeit von zahntechnischen Labors, die traditionelle Modelle verarbeiten.

Obwohl altbewährt, bedeutet traditionelle Abformung nicht automatisch höchste Zuverlässigkeit. Fehler wie Lufteinschlüsse, Deformation beim Entnehmen oder fehlerhaftes Ausgießen des Modells können erhebliche Probleme verursachen.

Workflow und Praxisalltag: So läuft es in der Praxis

Der Alltag in einer Zahnarztpraxis stellt besondere Anforderungen: Zeitdruck, unterschiedliche Patientenfälle und das Zusammenspiel von Team und Labor müssen reibungslos funktionieren. Digitale Workflows verändern die Rollen: Assistenzkräfte übernehmen häufig Scans, Labore verarbeiten digitale Daten schneller, und der Dokumentationsaufwand reduziert sich. Dennoch brauchen Praxen klare Protokolle zur Datensicherheit, regelmäßige Updates und Backups sowie Schulungen.

Die traditionelle Methode ist dafür einfacher zu integrieren, wenn das Team sie bereits beherrscht. Veränderungen erfordern Investitionen in Fortbildung und eventuell organisatorische Umstellungen. Viele Praxen entscheiden sich für hybride Lösungen: Dort, wo digitale Scans klar Vorteile bringen, kommen Scanner zum Einsatz; in anderen Fällen wird weiterhin klassisch abgeformt.

Liste 3: Schritt-für-Schritt: Digitale Abformung

- Vorbereitung: Reinigung, Trockenlegen und gegebenenfalls Einsatz von Retraktionsfäden.

- Kalibrierung des Scanners und Start der Software.

- Scan-Prozedur: systematische Abtastung von Kiefersegmenten, okklusalen Flächen und Gingiva.

- On-the-fly-Prüfung und Nachbearbeitung (Nivellierung, Löcher füllen).

- Export der STL- oder proprietären Datei und Versand an das Labor oder Weiterverarbeitung in der Praxis.

Diese Schritte klingen einfach, erfordern aber Übung: Fehlerquellen sind Bewegungsartefakte, feuchte Oberfläche oder unvollständige Abdeckung der Präparationsgrenzen.

Liste 4: Schritt-für-Schritt: Traditionelle Abformung

- Vorbereitung: Reinigung, Trockenlegen und ggf. Retraktion.

- Auswahl der passenden Löffelgröße und Vorbereitung des Materials.

- Einbringen des Materials in den Löffel und Einsetzen in den Mund.

- Aushärtungszeit abwarten, Abdruck entnehmen und visuell auf Luftblasen prüfen.

- Ausgießen des Abdrucks mit Gips und Versand des Modells an das Labor.

Bei allen Schritten ist Sorgfalt gefragt: Fehler in einem frühen Schritt führen zu komplett unbrauchbaren Modellen.

Patientenerfahrung und Kommunikation

Patienten sind das Herz jeder Praxisentscheidung. Viele Menschen entscheiden sich — wenn sie die Wahl haben — für die komfortablere Methode. Der intraorale Scanner ermöglicht es, Patienten direkt am Bildschirm zu zeigen, wie die Situation aussieht, und mögliche Ergebnisse zu simulieren. Diese Visualisierung fördert Verständnis und Compliance. Zudem lassen sich Behandlungsoptionen besser erklären, was das Vertrauen stärkt und Nachfragen reduziert.

Bei traditionellen Abformungen ist die Kommunikation oft weniger visuell und erfordert Erklärungen über Gipsmodelle und Röntgenbilder. Manche Patienten sehen in der bewährten Methode auch ein Zeichen von Solidität und Vertrauen in klassische Handwerkskunst. Gute Kommunikation ist in beiden Fällen entscheidend: Offenheit über Vor- und Nachteile stärkt die Patientenbindung.

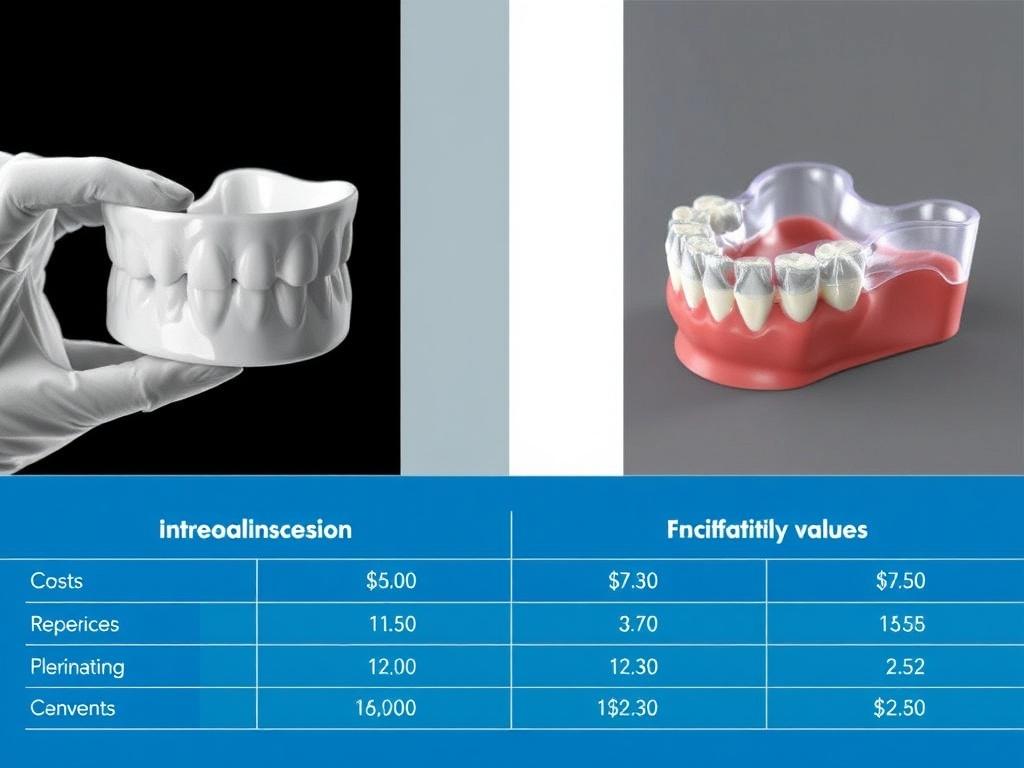

Kosten, Investition und Rentabilität — Tabelle mit Beispielwerten

Die Anschaffung eines intraoralen Scanners bedeutet eine signifikante Investition. Neben dem Gerät fallen Kosten für Softwarelizenzen, Schulungen, Wartung und mögliche Serviceverträge an. Demgegenüber stehen Einsparungen bei Materialkosten, Lagerhaltung und Versand. Ob sich der Kauf rechnet, hängt von Fallzahl, Behandlungsarten und dem Anteil digitaler Arbeiten ab. Kleine Praxen mit wenigen komplexen Rekonstruktionen rechnen anders als große, prothetisch ausgerichtete Kliniken.

Tabelle 2: Beispielhafte Kostenaufstellung (Schätzwerte)

| Posten | Intraoraler Scanner (Jahreswert, geschätzt) | Traditionelle Abformung (Jahreswert, geschätzt) |

|---|---|---|

| Anschaffung / Geräte | 20.000–60.000 EUR (einmalig, auf 5 Jahre gerechnet: 4.000–12.000 EUR/Jahr) | 0–500 EUR (Löffel, Werkzeuge) |

| Softwarelizenzen & Updates | 1.000–5.000 EUR/Jahr | 0 EUR |

| Materialkosten pro Abdruck | 0–5 EUR (je nach Verbrauchsmaterial für Scanning) | ca. 5–25 EUR (Alginat/Silikon, Löffel) |

| Laborversand & Zeit | Reduziert, digitaler Versand (geringe Kosten) | Physischer Versand: 5–20 EUR pro Sendung |

| Schulung & Einarbeitung | 1.000–3.000 EUR initial | Gering (bestehende Routine) |

Diese Zahlen sind beispielhaft. Eine konkrete Wirtschaftlichkeitsrechnung sollte Praxis-spezifisch erfolgen. Oft amortisiert sich ein Scanner über Jahre durch erhöhte Effizienz, attraktivere Behandlungsangebote und geringere Nacharbeit.

Fallbeispiele und Praxisberichte

Praxis A: Ein kleines Dentallabor berichtet von schnellerer Produktion bei Kronen durch digitale Datenübermittlung. Die Kommunikationswege wurden kürzer, Anpassungen konnten online besprochen werden, und Retourenquote sank. Der Zahnarzt investierte in einen Scanner, nutzte ihn intensiv für restaurative Fälle und sah binnen 18 Monaten einen Return-on-Investment.

Praxis B: Eine kieferchirurgisch ausgerichtete Praxis berichtete, dass bei großflächigen implantatgetragenen Versorgungen traditionelle Abformungen in Kombination mit konventionellen Implantatübertragungen weiterhin zuverlässiger waren. Hier wurde ein hybrider Ansatz gewählt: digitale Vorplanung, aber teilweise analoge Abformungen.

Diese Beispiele zeigen, dass die Entscheidung nicht nur technisch, sondern auch strategisch getroffen werden muss. Hybridlösungen sind oft ein pragmatischer Weg, um das Beste aus beiden Welten zu nutzen.

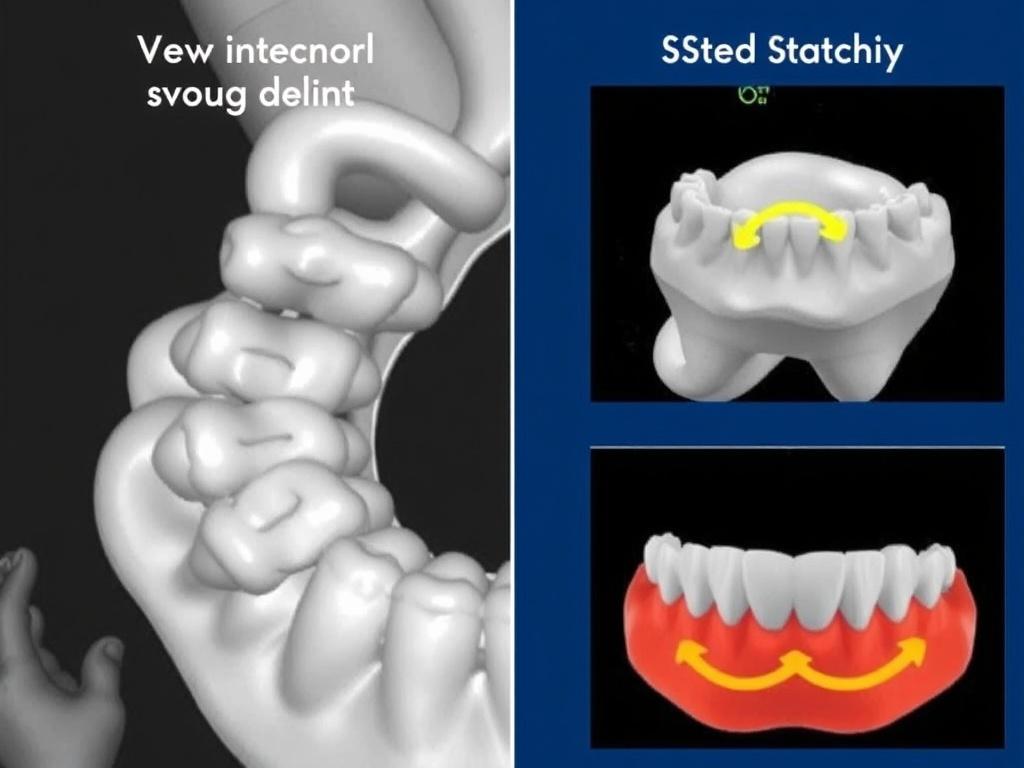

Herausforderungen, Grenzen und mögliche Fehlerquellen

Kein System ist fehlerfrei. Intraorale Scanner haben Einschränkungen: nasse oder stark reflektierende Oberflächen können Scans erschweren, und tiefe subgingivale Präparationsgrenzen sind manchmal schwer zu erfassen. Große Kieferrekonstruktionen leiden noch unter Stitching-Fehlern (Zusammenfügen einzelner Scansegmente). Zudem erfordern Scans eine gewisse Lernkurve; anfangs kann die Scanzeit länger sein als ein konventioneller Abdruck.

Traditionelle Abformung leidet unter Materialfehlern, Verzerrungen durch unsachgemäße Lagerung oder Temperaturschwankungen und ist anfällig für Lufteinschlüsse. Auch hier spielt die Erfahrung des Anwenders eine große Rolle.

Ein wichtiger Punkt: Datensicherheit bei digitalen Prozessen. Patientendaten müssen verschlüsselt übertragen und sicher gespeichert werden. Praxen brauchen klare Datenschutzkonzepte und Backupprozesse.

Zukunftsperspektiven und Integration neuer Technologien

Die Zukunft ist digital und vernetzt. Intraorale Scanner werden intelligenter: Bessere Algorithmen, künstliche Intelligenz zur automatischen Erkennung von Präparationsgrenzen, automatisierte Anpassungen und optimierte Workflows werden die Praxen verändern. 3D-Druck, neue Fräsmaterialien und cloudbasierte Laborplattformen werden das Spektrum erweitern. Tele-Dentistry, bei der Scans direkt mit Spezialisten weltweit geteilt werden, erhöht die Versorgungskompetenz auch in ländlichen Regionen.

Ein spannender Trend ist die personalisierte Zahnmedizin: Digitale Aufzeichnungen über Jahre ermöglichen Trendanalysen, Vorhersagen zu Zahnverschleiß und maßgeschneiderte Prophylaxekonzepte. All das basiert auf sauberer digitaler Datenerfassung — ein klarer Vorteil für die intraorale Technologie.

Empfehlungen für Zahnärzte und Patienten

Für Zahnärzte:

– Prüfen Sie Ihre Fallzahlen und die Art der Behandlungen. Ein Scanner lohnt sich schneller bei hohem Anteil prothetischer Arbeiten.

– Planen Sie Schulungen ein und etablieren Sie Protokolle für Scans und Datenmanagement.

– Ziehen Sie hybride Workflows in Betracht: Nicht jeder Fall verlangt zwingend digitale Abformung.

– Achten Sie auf Serviceverträge und Software-Updates — diese sichern langfristige Funktionalität.

Für Patienten:

– Fragen Sie in Ihrer Praxis nach der Möglichkeit eines digitalen Scans — viele Praxen bieten beides an.

– Wenn Sie würgereizempfindlich sind oder sich schnell unwohl fühlen, kann ein Scanner deutlich komfortabler sein.

– Lassen Sie sich die Unterschiede erklären: Für große Prothesen oder spezielle Fälle bleibt die traditionelle Abformung manchmal die bessere Wahl.

Praktische Checkliste vor der Entscheidung (nummeriert)

- Analysieren Sie Ihre Fallarten: Wie viele Kronen, Brücken, Implantate werden jährlich gefertigt?

- Berücksichtigen Sie Gesamtkosten: Anschaffung, Wartung, Schulung vs. Material- und Versandkosten.

- Bewerten Sie Ihr Team: Wer scannt, wer pflegt die Daten, wer kommuniziert mit dem Labor?

- Informieren Sie sich über Datenschutz und Backuprichtlinien.

- Testen Sie Geräte vor dem Kauf: Viele Hersteller bieten Demo-Scans oder Mietmodelle an.

Eine strukturierte Herangehensweise reduziert Fehlentscheidungen und führt zu einem nachhaltigen Workflow.

Weiterführende Gedanken: Ethik, Nachhaltigkeit und Patientenwohl

Technologie allein ist kein Selbstzweck. Bei der Digitalisierung geht es auch um Verantwortung: Energieverbrauch der Geräte, Recycling von Verbrauchsmaterialien und die ethische Nutzung von Patientendaten. Digitale Archive sparen Platz und Papier, reduzieren Versandwege und können damit umweltfreundlicher sein. Andererseits erfordern Hochleistungsgeräte Ressourcen bei Herstellung und Entsorgung. Praxen sollten nachhaltige Anbieter wählen, langlebige Geräte bevorzugen und Recyclingprogramme nutzen.

Ethik bedeutet zudem: Immer den Patienten ins Zentrum stellen. Ein technologisch perfekter Workflow nützt nichts, wenn er die Bedürfnisse der Menschen vernachlässigt. Transparente Kommunikation, Einwilligung zur Datennutzung und Aufklärung über Risiken sind unerlässlich.

Ratschlag für den Einstieg in die digitale Welt

Kleine Schritte sind oft klüger als ein radikaler Systemwechsel. Beginnen Sie mit einzelnen Indikationen, z. B. Kronen im Frontzahnbereich oder für einzelne Implantatversorgungen. Schulen Sie ein Kernteam intensiv und erweitern Sie die Nutzung graduell. Nutzen Sie Pilotprojekte mit einem vertrauten Laborpartner und messen Sie Zeit- und Kostenersparnisse systematisch. So bauen Sie Vertrauen in die neue Technologie auf, minimieren Risiken und schaffen Erfahrungen, die als Grundlage für weitere Investitionsentscheidungen dienen.

Schlussfolgerung

Die Entscheidung zwischen intraoralem Scanner und traditioneller Abformung ist keine einfache Wahl zwischen Alt und Neu, sondern eine strategische Frage, die Technik, Ökonomie und vor allem das Wohl des Patienten vereint. In vielen Fällen bieten Scanner erhebliche Vorteile in Komfort, Effizienz und Integration in digitale Workflows. Traditionelle Abformungen bleiben jedoch ein robustes und in bestimmten Indikationen überlegenes Verfahren. Die klügste Herangehensweise ist oft hybrid: die bewährten Stärken der analogen Methode mit den Möglichkeiten der Digitalisierung kombinieren und Schritt für Schritt die eigene Praxis zukunftsfähig aufstellen.